Gérer les connaissances, favoriser la corruption : comment la circulation de l'information façonne la redevabilité

Lors de l’affaire Iran-Contra dans les années 1980, l’administration du président Ronald Reagan a secrètement vendu des armes à l’Iran et détourné les revenus de ces ventes pour soutenir les Contras au Nicaragua, en violation de la législation américaine. Lorsqu’il fut confronté à ces révélations, Reagan déclara ne pas être au courant du lien financier entre ces opérations, affirmant : « J’étais mal informé. »

Cette mise en scène calculée de l’ignorance illustre ce que l’on peut appeler l’ignorance stratégique : une condition, délibérée ou systémique, dans laquelle les informations sont dissimulées, minimisées ou rejetées de façon à entraver la redevabilité et à faciliter les abus. Comme le démontre cet article, elle découle à la fois de routines organisationnelles et de choix conscients, notamment dans des environnements où la confidentialité l’emporte sur la transparence.

Alors que l’absence de savoir est souvent perçue comme une faiblesse, entretenir volontairement des zones d’ignorance peut constituer un levier pour gérer les risques, éviter la reddition de comptes, dissimuler des irrégularités, et consolider le pouvoir.164cda300877 L’ignorance stratégique peut renforcer la résilience organisationnelle en permettant aux acteurs de maintenir une image de maîtrise dans des contextes sensibles. Pourtant, ces mêmes mécanismes peuvent dissimuler des abus ou permettre aux organisations d’échapper au contrôle public.

Comprendre l’ignorance stratégique permet donc de lever le voile sur des stratégies et techniques utilisées pour camoufler des irrégularités, notamment dans la distribution inégale ou frauduleuse des ressources et du pouvoir.

Les organisations multilatérales (OM) sont des institutions formelles établies par plusieurs États par le biais d’accords internationaux, agissant au nom des gouvernements nationaux. Elles adoptent souvent des approches fondées sur la conformité pour gérer les risques de corruption,aead717bdda9 en recourant à des outils tels que les audits, les évaluations des risques et les sanctions.85174ec92f76 Toutefois, l’efficacité de ces instruments reste incertaine.fe778a40b777 Certains chercheurs suggèrent qu’ils agissent davantage comme des dispositifs performatifs que comme de véritables mécanismes de reddition de comptes.3ec43fe44815

Par ailleurs, lorsque ces mécanismes révèlent des irrégularités, l’ignorance stratégique peut jouer un rôle central dans l’évitement des responsabilités, en permettant aux instances de gouvernance au sein des organisations multilatérales d’ignorer ou d’écarter des vérités dérangeantes, et ainsi de maintenir des environnements propices à la persistance de la corruption.

Deux questions cruciales se posent alors : les processus actuels de circulation de l’information sont-ils réellement efficaces ? Si ce n’est pas le cas, quelles réformes sont nécessaires pour renforcer l’intégrité et la transparence ?

Dans ce document, nous examinons le concept d’ignorance stratégique en lien avec la confidentialité et la gestion de l’information sensible au sein des organisations multilatérales (OM). Notre analyse porte sur des OM intergouvernementales, principalement des agences des Nations Unies qui partagent des caractéristiques clés de gouvernance telles que des conseils exécutifs dirigés par les États, des immunités juridiques et des régimes de confidentialité. Bien que la confidentialité et la confiance soient essentielles à leur fonctionnement, elles peuvent également créer les conditions propices à l’enracinement de l’ignorance stratégique.

L’analyse se concentre sur deux cas emblématiques : le scandale Pétrole contre nourriture, qui a mis en lumière la manière dont les pratiques informationnelles ont permis une corruption systémique ; et le scandale plus récent du FENU (UNOPS), où l’ignorance stratégique a facilité une mauvaise gestion financière à grande échelle. Nous examinons comment cette ignorance stratégique est produite et entretenue à travers les dispositifs internes de gouvernance de l’information, et comment elle affecte la supervision et la redevabilité. Nous concluons par des recommandations visant à atténuer ses effets.

L’analyse s’appuie sur un examen des rapports d’enquête, de la littérature académique et de 15 entretiens semi-directifs menés avec des cadres supérieurs d’organisations multilatérales (notamment le Programme des Nations Unies pour le développement – PNUD, le Fonds des Nations Unies pour la population – FNUAP, et l’UNICEF) et de bailleurs de fonds. Tous les répondants ont choisi de conserver l’anonymat.

Certains termes utilisés dans cette analyse peuvent ne pas être familiers à tous les lecteurs. Un glossaire succinct est proposé ci-dessous afin de clarifier la manière dont nous définissons et utilisons ces concepts dans le contexte de la gouvernance multilatérale.

Encadré 1. Principaux termes

Ignorance stratégique

Notion théorique désignant les tactiques et techniques utilisées pour retenir, minimiser ou filtrer l’information de manière à détourner la surveillance et à éviter la reddition de comptes. Elle peut résulter de choix délibérés ou de routines ancrées et d’angles morts organisationnels.

Visibilité sélective

Pratique délibérée consistant à orienter l’attention et à faire en sorte que certaines questions ne soient visibles que par un groupe restreint. Cette dynamique est façonnée par la discrétion, les rapports de pouvoir et les normes informelles qui déterminent qui voit quoi, quand et dans quelles conditions.

Asymétrie d’information

Situation dans laquelle certains acteurs (par exemple, bailleurs de fonds ou organes de contrôle) n’ont pas accès à des informations pertinentes détenues par d’autres (comme la haute direction), ce qui limite leur capacité à surveiller les risques, évaluer la performance ou intervenir efficacement.

1. De la procédure à la pratique : l’opérationnalisation de l’ignorance stratégique dans les organisations multilatérales

L’ignorance stratégique se manifeste dans les pratiques routinières de gestion de l’information : classification, restriction et partage. Dans les organisations multilatérales, les protocoles de confidentialité jouent un rôle central. S’ils visent à protéger des opérations sensibles et à instaurer la confiance, ils créent aussi des marges de manœuvre discrétionnaires où l’information peut être retenue, retardée ou étouffée.

Les professionnels développent ainsi une compétence procédurale : décider quoi révéler, à qui, et dans quelles conditions. Cette discrétion devient, avec le temps, une norme professionnelle, fondée sur la prudence. L’information circule alors de manière minimale, non par censure formelle, mais via des stratégies informelles de rétention.

Cette discrétion routinière ne protège pas uniquement l’intégrité opérationnelle. Elle peut également masquer des risques émergents et affaiblir la surveillance. Les sections suivantes examinent comment ces pratiques alimentent une culture de visibilité sélective, dans laquelle la gouvernance de l’information devient un outil d’ignorance stratégique.

Le pouvoir de l’information : circulation, contrôle et confidentialité

Le programme « Pétrole contre nourriture » des Nations unies (1995–2003) visait à atténuer les effets humanitaires des sanctions imposées à l’Irak après l’invasion du Koweït. L’Irak pouvait vendre du pétrole, mais ses revenus étaient déposés sur un compte géré par les Nations unies et ne devaient servir qu’à l’achat de biens humanitaires essentiels, tels que la nourriture et les médicaments.

Ce programme est devenu l’un des plus grands scandales de corruption de l’ONU (Gordon 2006) : plus de 1,8 milliard de dollars ont été détournés via des pots-de-vin et des surfacturations durant toute la durée du programme « Pétrole contre nourriture ». Des hauts fonctionnaires, dont le directeur du programme, ont été impliqués. Le gouvernement irakien avait utilisé le système pour récompenser des alliés et manipuler des acteurs étrangers. Des failles dans les contrôles et une divulgation sélective de l’information ont permis ces dérives à l’échelle mondiale.

Après la chute de Saddam Hussein en 2003, les documents récupérés par l’Autorité provisoire de la coalition ont révélé l’ampleur des abus. Une commission d’enquête indépendante, créée à cet effet, a analysé 10 millions de pages de documents et mené des milliers d’interviews. Elle a montré comment la mauvaise gestion et l’inaction stratégique ont permis la fraude à grande échelle.9a3b51727f2d

Malgré des preuves abondantes, peu de responsabilités ont été assumées. Certaines personnes ont été poursuivies, mais les failles de gouvernance n’ont pas été corrigées. Ce cas illustre des mécanismes clefs d’ignorance stratégique, développés dans l’encadré 2.

Encadré 2 : Ignorance stratégique dans l’administration du programme « Pétrole contre nourriture »

Plusieurs aspects liés à la circulation de l’information ont facilité la mauvaise gestion financière et la manipulation politique :

- Inertie sélective et inefficacité bureaucratique : les mécanismes de contrôle ont été affaiblis par des retards intentionnels et l’inertie organisationnelle. Comme documenté par la Commission d’enquête indépendante (CEI), les agences onusiennes « ont échoué à contrôler et à superviser de manière adéquate les activités des Agences, qui ont résisté aux tentatives de supervision. » Cette absence de répression reflète une forme d’inaction stratégique, où des risques connus ont été tolérés pour préserver la continuité opérationnelle.

- Suppression des alertes internes : les signalements de lanceurs d’alerte ont été ignorés ou discrédités. La CEI a constaté que le suivi des enquêtes avait été limité en raison de contraintes financières ainsi que d’« une incapacité à obtenir des visas irakiens pour les enquêteurs du BSCI [le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies] ».088ad3e8c44c Ce contournement des dispositifs d’alerte internes révèle un schéma d’isolement face aux informations perturbatrices.

- Dissimulation et désinformation : des acteurs clésont caché des éléments probants pour éviter des interventions. La dissimulation de manquements opérationnels tels que la répartition stratégique des allocations pétrolières pour obtenir des faveurs politiques en est un exemple. Ces pratiques illustrent l’ignorance stratégique, ou comment des informations ont été activement sélectionnées pour éviter la redevabilité et protéger la haute direction de tout examen critique.

- Obfuscation des irrégularités financières : selon la CEI, « les pots-de-vin étaient camouflés en “frais de service” ou via des prix artificiellement gonflés, et les paiements déposés sur des comptes contrôlés par l’Irak. »2a84506d49eb Les contrats surévalués étaient visibles mais n’ont pas été examinés par les autorités de contrôle. Cela témoigne d’une ignorance stratégique délibérée pour préserver les apparences d’un programme correctement géré.

Bien que cet exemple concerne un cas de corruption à grande échelle, il met en lumière des schémas systémiques de gestion de l’information qui peuvent également se manifester au niveau opérationnel. Comprendre ces schémas suppose de dépasser les cas extrêmes pour analyser la manière dont l’information est gouvernée dans les pratiques professionnelles quotidiennes.

La circulation de l’information dans les organisations multilatérales est à la fois routinière et stratégique. Bien qu’elle soit présentée comme une nécessité opérationnelle, elle peut renforcer l’opacité et limiter la supervision. La section suivante examine concrètement la gestion de l’information dans la pratique.

Comment les agents gèrent l’information, et pourquoi c’est important

Dans les organisations multilatérales, la confidentialité constitue une norme professionnelle qui façonne la circulation de l’information, les modalités d’accès et, en fin de compte, les conditions d’exercice de la supervision et de la redevabilité. Ce traitement routinier de l’information sensible crée un terreau propice à l’ignorance stratégique.

Les professionnels de ces organisations opèrent au sein de systèmes bien établis de gestion de l’information : protocoles de classification, accès restreint, autorisations basées sur les fonctions. Ces normes ne sont pas propres à une seule organisation ; elles circulent entre agences à travers la mobilité du personnel et la socialisation professionnelle au sein du système multilatéral.

Nos entretiens décrivent des procédures de routine, telles que l’étiquetage des pièces jointes, la définition des listes de destinataires, ou la gestion des accès aux fichiers sécurisés. Comme l’a indiqué un agent :

« Si c’est interne, comme les règlements contractuels ou des affaires personnelles, les RH [ressources humaines] les classent déjà comme confidentiels. Il m’arrive aussi de recevoir des informations confidentielles d’un partenaire externe et de les classifier comme telles, car elles ont été partagées avec la compréhension explicite qu’elles restent dans un cercle restreint de confiance. » (Cadre supérieur, organisation multilatérale)

Les informations confidentielles incluent les audits, les avis juridiques et les rapports internes. Si de telles classifications sont souvent justifiées, elles ne sont que rarement neutres ; elles sont façonnées par la discrétion, la culture organisationnelle et l’évaluation du risque réputationnel, parfois même avant toute validation formelle.

La capacité à manipuler de manière discrète des informations sensibles fait partie intégrante de l’identité professionnelle du personnel. Plusieurs répondants ont souligné que le contexte détermine ce qui peut être partagé, et avec qui. Par exemple, un agente a précisé :

« Je dois déterminer quelles informations sont confidentielles pour mon organisation, lesquelles le sont au sein du ministère, et lesquelles constituent la base de travail partagée entre les deux. » (Cadre dirigeant, organisation onusienne)

La discrétion ne fonctionne pas seulement comme une exigence de conformité, mais aussi comme une stratégie d’adaptation. Comme le montre Weaver13122a3756ec dans son étude sur la Banque mondiale, les membres du personnel peuvent résister à la transparence, malgré des réformes organisationnelles sur le sujet, en raison de craintes liées à l’atteinte à la réputation et du manque d’incitations à l’ouverture. L’ignorance stratégique persiste non seulement à travers des routines intériorisées et des pratiques discrétionnaires, mais aussi du fait de lacunes politiques identifiables. Par exemple, les politiques de données personnelles de l’ONUb781bbef4676 et de la Banque mondiale5d2583ef4b81 n’imposent pas de critères clairs de classification, laissant place à une gestion opportuniste de l’accès à l’information. Comme l’a résumé un interviewé :

« On ne partage pas l’information avec tous ceux qui pourraient être intéressés, seulement avec ceux qui en ont besoin pour faire leur travail. » (Conseiller principal, organisation multilatérale)

Si ces pratiques assurent un contrôle opérationnel, elles produisent également une architecture organisationnelle marquée par une distribution asymétrique de la visibilité. Les sujets sensibles sont souvent « maintenus sous le radar », non nécessairement pour protéger des individus, mais pour limiter l’exposition, éviter les controverses, ou gérer les relations avec les bailleurs. Il en résulte que des informations cruciales pour la gouvernance peuvent être accessibles uniquement à un noyau restreint, renforçant ainsi les asymétries de pouvoir.

Cette dynamique est particulièrement visible dans les relations avec les bailleurs, où la crainte d’une « sanction de la transparence » influence les décisions de divulgation :

« Les agences onusiennes, par exemple, nous disent qu’elles ont peur de communiquer. Si elles nous parlent de certains cas [de mauvaise pratique], on risque d’arrêter de les financer. » (Cadre supérieur, bailleur)

Cette logique coût-bénéfice transforme la confidentialité d’un mécanisme de protection en un outil de contrôle. L’opacité stratégique est maintenue non par la censure formelle, mais par une culture de divulgation prudente, guidée à la fois par l’aversion au risque et par l’instinct de préservation organisationnelle.

En résumé, la confidentialité dans les organisations multilatérales fonctionne à la fois comme garantie procédurale et comme pratique stratégique. Sa professionnalisation rend difficile la distinction entre prudence légitime et contrôle systématique de l’information. Si les règles déterminent ce qui peut être partagé, la culture organisationnelle façonne la manière dont ces règles sont appliquées. Le personnel apprend non seulement à suivre les protocoles, mais aussi à se taire lorsque nécessaire. Ainsi, l’ignorance stratégique se perpétue par les structures formelles autant que par les normes informelles. Cela suggère que les processus d’intégration et les formations à l’intégrité devraient inclure, au-delà des règles formelles, des exemples concrets illustrant les limites de la discrétion.

La section suivante examine comment cette discrétion s’intègre aux normes, façonnant les limites d’un partage d’informations acceptable et influençant la gouvernance des risques.

Les règles, limites et risques du partage d’informations

Dans les organisations multilatérales, la confidentialité ne relève pas seulement d’une règle : elle constitue une norme comportementale qui façonne la manière dont le personnel pense, communique et agit. Si elle vise à protéger des processus sensibles, elle peut également freiner la transparence.

Les professionnels de ces organisations sont formés à gérer l’information avec prudence. La plupart maîtrisent les protocoles de classification et de limitation des flux d’information. Dans certains contextes, des systèmes formels encadrent cette classification ; dans d’autres, elle repose davantage sur l’intuition et les circonstances :

« Il y a tout un processus de formalisation. Chaque fois que vous rédigez ou produisez un document, vous devez le classifier mentalement : public, usage interne, confidentiel, ou strictement confidentiel. Bien sûr, la classification s’applique à tout ce qui concerne les cas de conformité. Même dans le travail conceptuel, une grande partie des données que nous traitons, comme les risques signalés, est intrinsèquement confidentielle. » (Cadre supérieur, organisation multilatérale)

Mais la classification ne représente qu’un niveau de régulation. Le jugement discrétionnaire gouverne les décisions quotidiennes sur ce qu’il convient de dire, comment le dire, et à qui. Même les informations non classifiées sont partagées de manière sélective, consolidant une culture où la prudence l’emporte sur l’ouverture :

« Il n’y a pas « d’information normale ». Même si ce n’est pas classifié, vous réfléchissez toujours à qui vous la partagez. Vous ne la diffusez pas n’importe comment. » (Conseiller principal, organisation multilatérale)

Ce partage prudent devient une habitude. Le personnel intériorise le principe du « besoin de savoir » et évite toute divulgation excessive. Ces pratiques peuvent contribuer à l'efficacité opérationnelle, mais elles limitent aussi la communication spontanée, pourtant reconnue en théorie des organisations comme un vecteur essentiel de supervision et de reddition de comptes informelle. Comme le résume un interviewé : « Il n’y a pas de bavardage », une absence qui reflète la suppression des flux d’information non structurés.

Les protocoles de protection peuvent également entraver les flux d’information nécessaires. Le personnel peut éviter de mettre des collègues en copie de messages, exclure certains acteurs de réunions, ou retarder le signalement de risques tant qu’aucune obligation formelle ne l’exige. Parallèlement, des exceptions fondées sur la confiance émergent : des collaborateurs proches partagent parfois des informations sensibles de manière informelle, ce qui façonne une visibilité des risques interne, mais inégale :

« Avec certains collègues, vous développez une relation de confiance. Vous savez que ce que vous partagez restera confidentiel. » (Cadre supérieur, organisation multilatérale)

Il en résulte un système dual : les cadres formels de confidentialité limitent l’accès à l’information, tandis que des réseaux informels de confiance régissent la divulgation. Cette distribution inégale des connaissances crée une visibilité sélective, où les personnes initiées disposent d’une bien meilleure information que les autres, et où les failles de gouvernance peuvent être dissimulées aux regards extérieurs.

La confiance comme filtre : comment les normes informelles façonnent le partage des connaissances

La confiance joue un rôle central dans ces dynamiques, en particulier dans les fonctions de conseil où les professionnels doivent naviguer entre sensibilités politiques et frontières organisationnelles. Ces échanges ne relèvent pas uniquement de la discrétion ; ils impliquent également des processus informels qui déterminent ce qui est reconnu et ce qui reste en dehors des registres officiels. Dans des contextes complexes ou politiquement sensibles, les conversations informelles et les signaux relationnels contribuent à définir ce qui est exploitable, comment les risques sont interprétés, et quelles connaissances il vaut mieux ne pas consigner par écrit.

Si la confiance favorise la collaboration, elle délimite aussi ce qui peut être dit ou partagé, co-produisant ainsi des silences qui peuvent servir à protéger des comportements répréhensibles. Ce travail de délimitation façonne non seulement les modalités de divulgation, mais aussi la construction même de ce qui est considéré comme savoir.

« Parfois, je conseillais des organisations partenaires ou j’avais des discussions informelles avec des responsables gouvernementaux. Ils ne disaient pas “c’est en off ”, mais on comprenait qu’il ne fallait pas en parler. En tant que conseiller, la confiance est le socle de votre travail. » (Conseiller principal, organisation multilatérale)

Dans de tels environnements, les professionnels apprennent à gérer non seulement l’information, mais aussi leur propre exposition. Une divulgation minimale devient une stratégie dans des contextes où risque et visibilité sont étroitement liés. Par exemple, même des décisions non sensibles, comme la publication d’une offre d’emploi, peuvent être retardées ou dissimulées pour préserver des relations internes. Ces décisions quotidiennes illustrent comment la discrétion s’exerce non seulement via des classifications formelles, mais aussi à travers des pratiques relationnelles subtiles :

« La plupart des collectes d’informations commencent de manière informelle, par des conversations, avant de passer à des échanges écrits. On peut souvent mieux comprendre la situation dans un cadre informel. » (Directeur des partenariats, agence nationale)

Ainsi, l’information devient une ressource stratégique, distribuée non seulement selon les fonctions organisationnelles, mais aussi selon des réseaux de confiance et d’influence. Cette dynamique contribue à la production d’une ignorance stratégique, non pas parce que l’information est absente, mais parce qu’elle est gérée de manière asymétrique, retenue ou maintenue dans l’informalité.

La section suivante explore comment ces dynamiques se traduisent en structures organisationnelles de contrôle, et comment l’ignorance stratégique s’intègre dans les cadres de gouvernance.

2. Confidentialité et ignorance stratégique comme modes de gouvernance de l'information

Les protocoles de confidentialité façonnent la manière dont les organisations multilatérales gèrent l’information, en équilibrant la protection des processus sensibles avec une certaine discrétion quant à la divulgation. Toutefois, cette discrétion tend à se routiniser avec le temps, s’intégrant aux normes professionnelles qui privilégient la prudence, une documentation minimale et une circulation sélective de l’information.

Comme l’affirment Carson et Thompson,af68adedae76 l’opacité ne relève pas uniquement de l’inertie bureaucratique : elle constitue une forme de pouvoir organisationnel. En contrôlant la visibilité, les institutions définissent ce qui est perçu comme un problème et qui en porte la responsabilité. Des règles ambiguës ouvrent des marges de manœuvre discrétionnaires, et la divulgation sélective permet de façonner les récits publics tout en dissimulant les tensions internes.

Le cas de l’UNOPS illustre comment la gouvernance de l’information peut maintenir une illusion de contrôle tout en facilitant les dérives. À travers son initiative S3i (Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation), l’UNOPS visait à financer des logements sociaux. Pourtant, en 2022, plus de 60 millions de dollars avaient été déboursés, principalement auprès d’un seul contractant – SHS Holdings – sans qu’aucun logement ne soit construit. L’échec de gouvernance ne fut pas uniquement financier, mais aussi informationnel : des données critiques furent dissimulées aux donateurs et aux organes de contrôle.125d5c26f420

Un audit externe a révélé que la haute direction de l’UNOPS avait centralisé les prises de décision, en contournant les mécanismes de supervision et en ignorant des risques financiers et opérationnels majeurs.a0f2e9e2438f L’entreprise indépendante d’audit KPMG a confirmé que les décisions d’investissement avaient été prises sans diligence raisonnable, exposant gravement l’UNOPS à des pertes financières.abb2ad7ebb22

Une avancée décisive a été faite grâce au lanceur d’alerte Mukesh Kapila, qui a rendu les faits publics. Sous pression, la Directrice exécutive Grete Faremo a démissionné, et son adjoint a été relevé de ses fonctions. L’UNOPS a annoncé des réformes de gouvernance, mais l’affaire a mis en lumière la manière dont le contrôle de l’information avait permis à l’organisation d’éluder ses responsabilités, au lieu d’exercer une véritable gouvernance (Encadré 3) :

Encadré 3: Le cas de l’UNOPS : manipulation du système d’information pour dissimuler des abus

Affaiblissement délibéré des mécanismes de contrôle

La haute direction de l’UNOPS a sciemment contourné les mécanismes de redevabilité, veillant à ce que les audits internes et les unités de conformité ne disposent pas de l’autorité nécessaire pour remettre en cause les irrégularités.ec8aee1e25e2 Le Groupe d’audit et d’enquête interne (IAIG), censé fonctionner de manière indépendante, rendait compte directement à la Directrice exécutive, ce qui limitait sa capacité à contester des pratiques fautives. De même, le Comité consultatif d’audit (AAC) agissait comme un organe passif, sans pouvoir coercitif, affaiblissant davantage la surveillance interne.9e15fdb24cf2

Cette réorganisation délibérée des fonctions de contrôle a conduit à une architecture de gouvernance permettant l’ignorance volontaire de risques critiques, protégeant ainsi la direction de tout examen approfondi et laissant les irrégularités se poursuivre sans opposition.

Suppression des signaux d’alerte internes

Malgré de nombreux signaux d’alerte, y compris des préoccupations exprimées par le personnel et une plainte formelle de lanceur d’alerte en 2019, la direction de l’UNOPS a ignoré ou étouffé ces avertissements.a195ee128311 La peur de représailles et le manque de confiance dans le système de signalement ont découragé les employés de s’exprimer.7f21b483ce38 Plusieurs alertes ont été écartées, notamment des mises en garde sur des irrégularités dans les marchés publics et sur une mauvaise gestion financière.

En supprimant les alertes internes et en instaurant un climat où les risques ne pouvaient être signalés sans conséquences, la direction a instauré une forme d’ignorance stratégique : les problèmes connus étaient systématiquement ignorés afin de préserver le contrôle organisationnel et de protéger les intérêts réputationnels.

Divulgation sélective et contrôle de l’information

Le Comité consultatif d’audit recevait une information sélective, axée sur les bilans d’avancement, sans éléments substantiels permettant de traiter les risques majeurs.

De même, la haute direction a veillé à ce que le Conseil exécutif et les donateurs ne reçoivent que des informations fragmentées ou trompeuses, les risques financiers étant minimisés ou omis. Des donateurs, comme le ministère norvégien des Affaires Etrangères, ont été alertés, mais n’ont pas réagi, faute d’accès à des informations complètes.adee16b0e474

Cette divulgation sélective illustre l’ignorance stratégique en action : l’information a été soigneusement filtrée afin de maintenir une négation plausible, d’éviter d’alerter les bailleurs de fonds et de protéger la direction contre toute reddition de comptes externe. Il en a résulté une asymétrie de l’information, qui a permis de dissimuler les défaillances de supervision derrière une façade de normalité organisationnelle.

Pour les membres des conseils d'administration, le cas de l’UNOPS montre que les structures formelles de supervision, lorsqu’elles ne sont pas assorties de lignes de rapport indépendantes, sont vulnérables à la manipulation. En contournant les contrôles indépendants, en restreignant l’accès aux données critiques et en instaurant une culture de la peur, la direction de l’UNOPS s’est soustraite à toute reddition de comptes, facilitant ainsi une mauvaise gestion financière à grande échelle. Pour éviter de telles défaillances, les conseils devraient examiner régulièrement qui contrôle l’accès à l’information et comment les désaccords ou les alertes sont traités.

Plus largement, ce cas met en lumière des vulnérabilités systémiques au sein des organisations multilatérales. Ces failles ne sont pas propres à l’UNOPS. Comme l’explique Baumann, l’ensemble du système onusien de développement présente de fortes disparités en matière de transparence au niveau des projets : tandis que le PNUD et le PAM publient des données détaillées sur le contenu, le financement et la performance de leurs projets, des agences telles que l’UNICEF et l’UNFPA privilégient un reporting au niveau des programmes, avec peu de données divulguées au niveau des projets. D’autres, comme ONU-Habitat et le PNUE, fournissent peu ou pas d’information sur les projets.662dfbf12112 Ces incohérences ne reflètent pas des contraintes techniques, mais des incitations organisationnelles divergentes, ainsi que l’absence d’une norme de transparence à l’échelle du système.

Les sections suivantes analyseront plus en détail ces faiblesses structurelles, en examinant les asymétries de pouvoir, le contrôle de l’information et les cultures organisationnelles qui découragent l’expression des préoccupations.

Comment les organisations gèrent et restreignent l’information

L’accès à l’information est un facteur déterminant de la gouvernance, façonnant les modalités de prise de décision, la gestion des risques et l’application des mécanismes de redevabilité. Dans les organisations multilatérales, la manière dont l’information est contrôlée, partagée ou retenue peut déterminer dans quelle mesure les mécanismes de supervision fonctionnent efficacement.

Comme l’illustre le cas de l’UNOPS, la confidentialité peut servir d’outil pour limiter l’examen critique et consolider le pouvoir lorsque la haute direction contrôle le flux d’informations critiques en restreignant l’accès des organes de contrôle et des donateurs. Un interviewé a décrit comment l’UNICEF, comme de nombreuses agences multilatérales, gère strictement l’information interne :

« Seul le bureau de la conformité détient des informations sur les cas. Personne d’autre à l’UNICEF n’y a accès. Le bureau de la conformité ne fournit que des briefings très limités, uniquement lorsqu’ils sont nécessaires au fonctionnement de l’organisation, aux membres les plus haut placés de l’organisation. En dehors de cela, nous ne partageons pas cette information. »(Cadre dirigeant, UNICEF)

Le contrôle de l’information est souvent présenté comme nécessaire pour protéger la confidentialité ou garantir l’impartialité des enquêtes. Pourtant, en pratique, cela peut protéger la haute direction de tout examen critique, en particulier lorsque les mécanismes de supervision sont faibles ou que la redevabilité est diffuse. Cette centralisation du pouvoir discrétionnaire permet à un petit groupe de décideurs de gérer la visibilité avec peu de contestation externe.

Cette gestion sélective des connaissances reflète un schéma plus large dans la gouvernance multilatérale où la redevabilité est principalement verticale, orientée vers la haute direction. Or cette direction n’est pas une entité neutre, elle agit selon ses propres logiques et intérêts. Elle exerce donc un pouvoir discrétionnaire pour décider quels cas doivent être poursuivis, en tenant compte de facteurs multiples au-delà des seules considérations de conformité ou d’éthique.

Les décisions concernant les enquêtes sont souvent façonnées moins par des normes de gouvernance que par des impératifs organisationnels comme la continuité budgétaire, la protection de la réputation ou la préservation de certaines figures clés. La gestion de l’information devient alors un calcul stratégique qui détermine quels risques seront reconnus et lesquels resteront invisibles.

Or, lorsque l’information est diffusée de manière sélective, différée ou fragmentée, cela crée un environnement dans lequel la fraude ou la corruption peuvent persister sans contrôle. Un autre interviewé a souligné que les agences communiquent souvent à contrecœur et de manière morcelée, en faisant référence au cas de l’UNOPS :

« Certaines agences n’ont pas divulgué quand elles auraient dû le faire, et quand elles l’ont fait, cela s’est fait par bribes et avec des versions provisoires. »(Cadre intermédiaire, organisation onusienne)

L’ignorance stratégique peut résulter non seulement de la rétention d’information mais aussi du moment choisi pour sa divulgation afin d’éviter toute mise en question. Comme l’a noté un responsable danois, ce retard transforme les donateurs en observateurs passifs, minant leur capacité à participer efficacement à la gestion des risques :

« Certaines organisations des Nations Unies ne nous informent des cas concrets qu’une fois les enquêtes sur les irrégularités terminées... Nous n’avons donc aucun moyen de commenter ou d’influencer le processus si celui-ci ne correspond pas à nos attentes. » (Fonctionnaire de l’Agence danoise de coopération au développement)

Les donateurs réclament souvent plus de transparence mais les Nations Unies invoquent une capacité limitée et des risques réputationnels pour justifier leur prudence. Un haut responsable a indiqué que les équipes d’enquête consacrent de plus en plus de temps à gérer les attentes des donateurs. Par ailleurs, une transparence non filtrée peut être à risque, en particulier dans les cas impliquant des lanceurs d’alerte ou des dynamiques politiques sensibles. Pour cette raison, l’ONU limite la divulgation tant que les enquêtes ne sont pas vérifiées. Mais cette approche a un coût : les retards de rapport affaiblissent la supervision, rendent la coordination plus difficile et laissent subsister des failles de gouvernance.

Les relations entre donateurs et Nations Unies sont également influencées par des sensibilités politiques. De nombreux donateurs font face à des pressions internes et peuvent hésiter à interpeller publiquement leurs partenaires onusiens même en l’absence de divulgation. Cette prudence partagée renforce les asymétries d’information et contribue à maintenir une ignorance stratégique non remise en cause.

En fin de compte, la tension entre transparence et contrôle de la divulgation reflète des priorités organisationnelles concurrentes. Les donateurs recherchent des données opportunes pour gérer les risques tandis que l’ONU privilégie souvent le contrôle pour protéger son personnel ou préserver son indépendance.

La section suivante examinera comment ces tensions se manifestent dans les asymétries de distribution de l’information et leurs implications plus larges pour la gouvernance des risques dans les organisations multilatérales.

Asymétries de pouvoir dans la distribution de l’information : comment l’accès inégal freine la redevabilité

Transparence et confidentialité contribuent toutes deux à l’asymétrie de l’information, car la production et le contrôle de celle-ci demeurent entre les mains de certains acteurs. Pour les donateurs, s’appuyer uniquement sur les rapports officiels peut procurer un faux sentiment de sécurité. Exiger des rapports multi-sources ou un recoupement avec des retours de terrain peut atténuer ce risque.

La surcharge informationnelle se produit lorsque les rapports ou les communications deviennent trop détaillés, noyant les éléments essentiels sous une masse de données. Cela se produit lorsque trop d’informations secondaires ou non pertinentes sont incluses, rendant difficile pour le lecteur d’identifier les points clés. Les rapports peuvent manquer de structure, privilégier les données au détriment de la clarté ou inclure des éléments visuels inutiles, ce qui entraîne confusion et désengagement. Au final, le message essentiel se perd, provoquant une paralysie décisionnelle et une efficacité réduite de la communication.

Ce défi est particulièrement présent dans les organisations multilatérales, où les donateurs, les organes de supervision et les parties prenantes internes peinent à extraire des informations utiles de documents trop denses. Comme l’a observé un responsable :

« L’information reçue ne suffit pas à refléter la réalité du terrain dans les organisations multilatérales. Les agences onusiennes disposent de toutes les structures nécessaires à la gestion des risques, des codes de conduite aux mécanismes de signalement. Pourtant, il est possible de contourner ces dispositifs et d’agir autrement que ce qui est présenté sur le papier. » (Cadre supérieur, ministère finlandais des Affaires étrangères)

Cette citation montre que le reporting volumineux peut créer une illusion de supervision tout en échouant à identifier les risques concrets et les faiblesses des contrôles internes, laissant ainsi passer des lacunes critiques et limitant l’efficacité du contrôle externe.

À l’inverse, la confidentialité peut être utilisée pour renforcer les hiérarchies de pouvoir, échapper à la redevabilité ou manipuler les récits. Comme l’a montré le cas de l’UNOPS, la concentration de l’information au niveau exécutif signifiait que les parties prenantes externes, y compris les donateurs et les organes de supervision, dépendaient de ce que la direction choisissait de divulguer.

L’un de nos répondants critique le recours excessif à la confidentialité dans le secteur multilatéral. Pour lui, la confidentialité empêche parfois l’information de circuler et les risques d’être discutés ouvertement :

« L’information confidentielle est difficile à exploiter et comporte des risques. Si des réformes majeures, comme la révision d’un modèle de recouvrement des coûts, sont discutées dans un cercle restreint, il y a un risque élevé de zones d’ombre. Sans contribution élargie, des aspects essentiels peuvent être négligés, ce qui entraîne des problèmes imprévus lors de la mise en œuvre. » (Conseiller principal, pays donateur)

Lorsque les décisions sont prises dans des cercles étroits et hermétiques, le risque est plus grand que les faiblesses critiques ne soient pas remises en cause, que les mécanismes de contrôle soient contournés, et que des intérêts particuliers influencent les politiques sans supervision. Par exemple, les procédures bureaucratiques qui classent l’information comme confidentielle peuvent être utilisées pour éviter les contrôles, limiter la redevabilité ou retarder des interventions nécessaires. Dans de tels cas, la confidentialité cesse de remplir sa fonction première, à savoir la protection des données sensibles, et devient un outil d’opacité, écartant les éléments probants de toute redevabilité externe.

Au-delà des politiques : l'absence d'une culture de « parole libre »

Les organisations multilatérales peuvent disposer d'une infrastructure éthique complète, incluant des politiques de signalement et des codes de conduite. Toutefois, la culture organisationnelle détermine ce qui est considéré comme « connaissable » ou « dicible ». Les employés apprennent à garder le silence en l’absence de protection ou de volonté organisationnelle d’écouter. Cela suggère que l’ignorance stratégique peut être profondément ancrée dans les structures de gouvernance et de décision. Elle influence non seulement les informations partagées mais aussi ce que les employés estiment pouvoir ou ne pas pouvoir exprimer.

La difficulté de s’exprimer repose sur les conditions du dialogue et de la communication. Selon Hunt, le Bureau de l’éthique des Nations Unies a rejeté 96 % des demandes de protection de lanceurs d’alerte entre 2006 et 2016.da083fe75ae2 Comme le souligne le documentaire de la BBC, Whistleblowers: Inside the UN, ceux qui signalent des irrégularités subissent souvent de lourdes conséquences telles que des représailles ou une atteinte à leur réputation. Les lanceurs d’alerte sont fréquemment perçus comme des traîtres et, pour les femmes, les risques sont encore plus élevés en raison du faible soutien institutionnel.

Selon Stoyanova, « certains éléments de la culture interne du système onusien contribuent à son apathie à protéger les lanceurs d’alerte »5e62514a3796 parmi lesquels un manque de responsabilité de la part des dirigeants, l’absence d’incitations à prendre des décisions éthiques et une peur généralisée des représailles.ef342b4953b9 Par ailleurs la précarité des conditions d’emploi décourage encore davantage les signalements. En décembre 2022, les personnels non-statutaires représentaient environ 43 % de l’ensemble de la main-d’œuvre du système onusien atteignant jusqu’à 91 % à l’UNOPS.84500de23e18 Les contrats de courte durée et l’insécurité professionnelle créent des désincitations à remettre en question l’autorité et renforcent une culture du silence.

Au sein du Secrétariat de l’ONU, les décisions sont entre les mains des représentants permanents des États membres. Or nombre de ces délégués sont fortement ancrés dans les réseaux diplomatiques et attentifs à leurs propres trajectoires de carrière internationale. Leurs incitations les poussent souvent à préserver l’image de l’ONU plutôt qu’à traiter les faiblesses de gouvernance.6f3cdee94f9e

Cela peut expliquer la réticence des conseils exécutifs à réagir en présence de signaux d’alerte comme cela a été observé dans le cas de l’UNOPS. Si l’exemple ici concerne les Nations Unies, on retrouve des dynamiques similaires dans d’autres organisations intergouvernementales où les préoccupations liées à la réputation et les logiques de carrière influencent les réponses organisationnelles.

La section suivante formulera des recommandations sur la manière dont la gouvernance de l’information et les pratiques associées peuvent être repensées pour favoriser la transparence plutôt que l’opacité.

3. Transformer les connaissances en réforme : reconnaître et réduire l’ignorance stratégique

L’ignorance stratégique n’est pas un symptôme d’échec, elle est une conséquence des modes de gouvernance de l’information. Elle émerge là où interagissent pouvoir discrétionnaire, asymétries de pouvoir, et normes professionnelles façonnant ce qui reste invisible.

Après avoir examiné comment l’ignorance stratégique opère à travers les pratiques informationnelles et la culture organisationnelle, nous pouvons désormais proposer des recommandations concrètes. Les sections suivantes présentent des stratégies concrètes pour relever ce défi en fournissant des pistes pour reconnaître l’ignorance stratégique, renforcer la supervision et accroître la divulgation.

Comment reconnaître l’ignorance stratégique au sein d’une organisation

La confidentialité demeure essentielle pour protéger des négociations sensibles, assurer la sécurité du personnel et préserver la discrétion diplomatique. Mais lorsqu’elle est mal utilisée, elle peut favoriser l’opacité, réprimer la redevabilité et dissimuler des comportements fautifs. De la même manière, la transparence ne doit pas être confondue avec une surcharge de données ou une divulgation symbolique qui peuvent toutes deux masquer plus qu’elles ne révèlent.

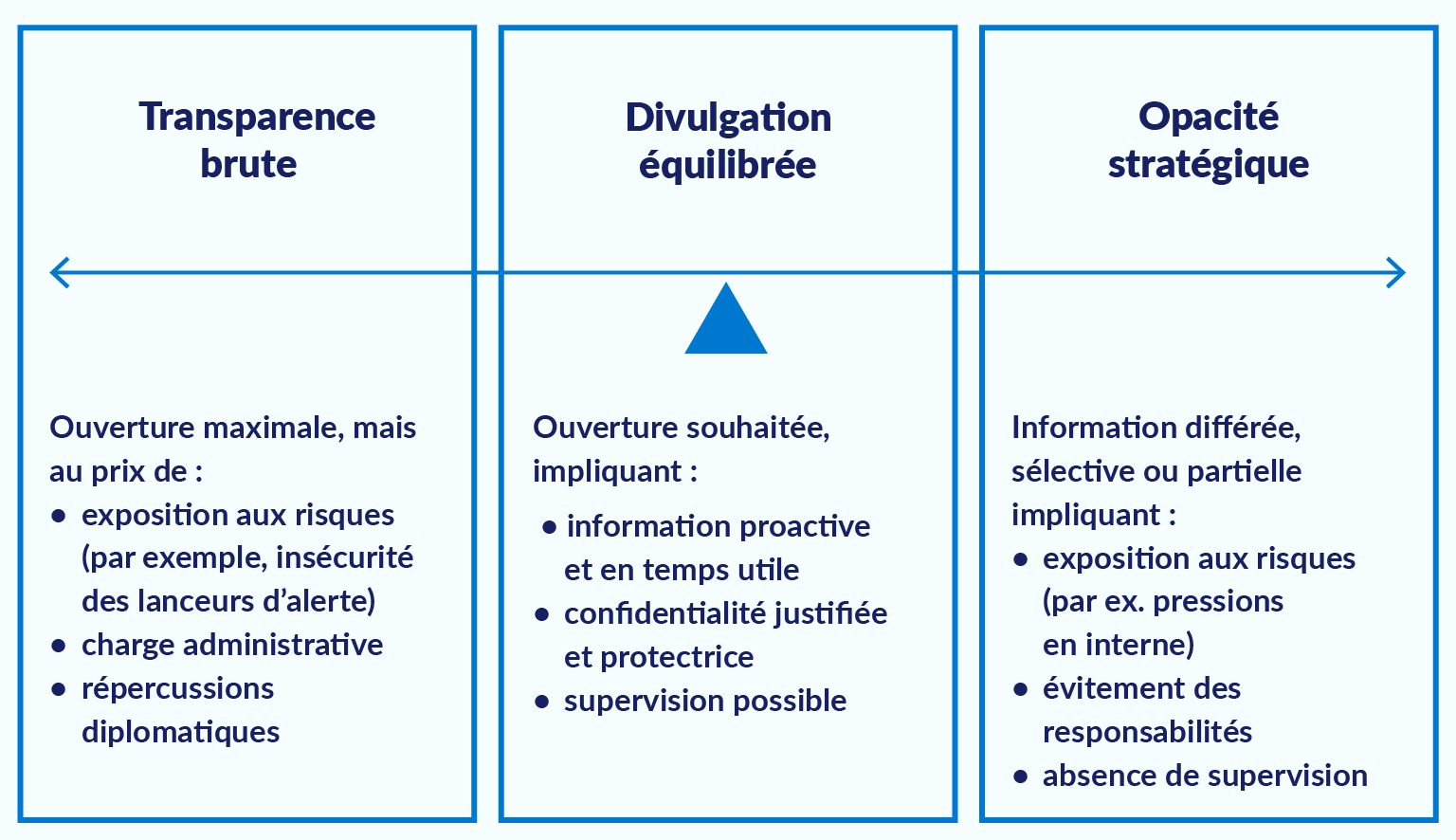

Pour illustrer ces deux extrêmes ainsi que le point d’équilibre attendu en matière de divulgation, l’illustration ci-dessous trace un continuum entre une transparence brute et une opacité stratégique. Une divulgation équilibrée suppose non seulement un partage d’informations en temps utile mais aussi une transparence structurée qui protège les sources sensibles tout en permettant un contrôle effectif. Par exemple, selon un entretien avec un membre du personnel de l’UNICEF, un modèle de divulgation combinant des synthèses semestrielles avec des alertes pour les cas à haut risque a été mis en place afin de concilier confidentialité et exigences de supervision des donateurs.

Illustration n°1 : Le spectre de la circulation de l’information dans les organisations multilatérales.

« L’opacité stratégique émerge lorsque la discrétion devient un outil d’évitement plutôt que de protection. »

Ce schéma présente trois modalités de circulation de l'information. À une extrémité, la transparence sans filtre privilégie l’ouverture totale, mais comporte des risques. Au centre, la divulgation équilibrée cherche un juste milieu : une ouverture justifiée, encadrée par des mécanismes de contrôle. À l’autre extrémité, l'opacité stratégique se manifeste par un partage partiel ou sélectif de l'information, souvent au détriment de la redevabilité.

Ce continuum reflète la manière dont circule l’information, non seulement à travers des choix délibérés mais aussi via des contraintes structurelles et des normes informelles qui façonnent le contrôle et limitent l’examen critique. Pour les équipes de conformité, comprendre ces normes informelles est essentiel. Les informations sur les risques ne circulent pas toujours par les canaux officiels ; les procédures d’audit doivent être conçues pour capter les dynamiques informelles ou non consignées.

Les questions suivantes peuvent aider à déterminer à quel moment la discrétion a cessé d’être une précaution protectrice pour devenir un silence d’évitement :

Visibilité externe

• Les donateurs et les auditeurs externes ont-ils accès aux rapports d’enquête complets ou aux revues financières ?

• À quelle fréquence des missions conjointes de suivi ou des visites de terrain sont-elles organisées ?

Modèles de divulgation

• Existe-t-il un processus formel pour justifier les retards ou l’absence de divulgation des risques de gouvernance ?

• Les procès-verbaux de décision montrent-ils des différences de formulation, des changements d’accentuation de certains risques ou des omissions entre les versions internes et externes ?

Engagement au niveau du conseil

• Les risques d’intégrité sont-ils abordés de manière significative et régulière lors des réunions du conseil exécutif ?

• Existe-t-il un mécanisme permettant de signaler et d’analyser les retards dans la divulgation des risques ou les lacunes dans le partage d’informations ?

Reconnaître l’ignorance stratégique est une première étape. Mais la prise de conscience ne suffit pas. Les organisations doivent agir de manière résolue pour renforcer les mécanismes de supervision capables de résister à la capture de l’information et au silence institutionnalisé.

Renforcer la supervision et prévenir le contrôle sélectif de l’information

L’autonomie organisationnelle joue un rôle essentiel dans l’efficacité des organes de supervision. Les unités d’audit interne et d’enquête fonctionnent de manière optimale lorsqu’elles sont structurellement indépendantes de la direction exécutive, ce qui minimise les conflits d’intérêts. À l’UNOPS, le Groupe d’audit et d’enquête interne (IAIG) relevait directement de la Directrice exécutive, ce qui limitait fortement sa capacité à enquêter de manière indépendante sur des manquements. Une véritable autonomie suppose que les fonctions d’audit interne et de conformité rendent compte à des instances de gouvernance indépendantes, telles que les conseils exécutifs ou des comités d’audit dotés de pouvoirs contraignants.

Les pratiques standards peuvent inclure des audits réalisés par des tiers et des évaluations indépendantes régulières. Comme l’a montré le cas de l’UNOPS, les processus de reporting internes sont vulnérables à la manipulation ou à la suppression. L’ampleur réelle des dysfonctionnements n’a été révélée qu’à la suite de l’examen externe mené par KPMG, démontrant l’importance d’un niveau supplémentaire et autonome de contrôle. Les audits indépendants réduisent le risque de divulgation sélective et renforcent la crédibilité des mécanismes de supervision.

Pour prévenir l’émergence de l’ignorance stratégique, les systèmes de supervision peuvent surveiller des indicateurs de contrôle de l’information et d’opacité organisationnelle. Ceux-ci peuvent inclure :

• la transparence concernant les plaintes de lanceurs d’alerte et leur suivi ;

• une enquête auprès du personnel sur le niveau de confiance et d’intégrité de la direction ;

• la ligne hiérarchique de l’audit interne et des enquêtes.

La mise en place de revues régulières de ces indicateurs permettrait aux organes de supervision d’intervenir avant que l’ignorance stratégique ne devienne institutionnalisée.

Faciliter la divulgation grâce à une meilleure gouvernance et à une culture de l’intégrité

L’ignorance stratégique est entretenue non seulement par la structure organisationnelle mais aussi par les normes de travail et les pratiques informelles. L’information est souvent partagée avec prudence ou de manière informelle sous l’effet de la peur d’un préjudice réputationnel, de représailles ou de conséquences diplomatiques. Les organisations doivent donc construire des dispositifs formels et informels qui normalisent la divulgation.

Une pratique constructive consisterait pour les organisations multilatérales à fournir régulièrement aux bureaux des pays donateurs des mises à jour structurées sur les risques de gouvernance et les cas de mauvaise conduite, même avant la finalisation des enquêtes. Cette communication proactive renforcerait la confiance, témoignerait d’un engagement en faveur de la transparence et permettrait des réponses coordonnées et opportunes. Des indicateurs tels que la fréquence des évaluations de risques partagées et la satisfaction des donateurs concernant la qualité de la divulgation pourraient servir à suivre la performance.

Pourtant, même les systèmes les mieux conçus échouent lorsque le silence est récompensé et que la parole est à risque. La culture organisationnelle détermine si le personnel fait confiance aux processus internes et si l’information sur les risques circule librement. Des enquêtes auprès du personnel peuvent permettre d’identifier les obstacles à la divulgation et de repérer les zones où le silence est institutionnalisé, par exemple en analysant :

• la disposition du personnel à signaler des comportements répréhensibles et la crainte de représailles ;

• la tolérance envers les fautes lorsqu’elles sont commises par des cadres supérieurs ;

• les données de signalement ventilées par sexe permettant de développer des cadres d’intégrité adaptés au contexte.

Une approche fondée sur les valeurs peut également compléter les mécanismes de conformité dans la réduction des risques de corruption.74551c5181f9 En particulier, les indicateurs liés au bien-être des employés et à la satisfaction au travail peuvent contribuer aux évaluations des risques de corruption en établissant un lien entre la qualité de vie au travail et un environnement sécurisé pour le développement d’une culture d’intégrité renforcée.

Pour réduire l’incitation à ignorer des informations gênantes, les organisations peuvent normaliser la divulgation en intégrant la réflexion sur les risques dans les revues de programme, en créant des espaces sûrs pour que le personnel puisse exprimer des préoccupations, et en utilisant des formats d’apprentissage internes pour mettre en valeur une gestion constructive des sujets sensibles. Plutôt que de sanctionner le silence à travers des indicateurs de performance, ces mécanismes souples encouragent une culture où le signalement des problèmes est perçu comme la composante d’un bon jugement professionnel.

Enfin une protection robuste des lanceurs d’alerte est essentielle.a916cd286ef1 Cela inclut des systèmes de signalement anonymes, des garanties contre les représailles et un suivi transparent. Sans ces dispositifs, la dissimulation devient l’option la plus sûre et l’ignorance stratégique prévaut.

- McGoey, 2012.

- Nicaise, 2022.

- Bowra et al., 2022.

- Hafner-Burton & Schneider, 2019.

- Bowra et al., 2022; Kohler & Bowra, 2020.

- IIC Report, Vol. IV, p. 170.

- 2019.

- 2018.

- 2020.

- 2019.

- KPMG, Third-party review of effectiveness of the UNOPS oversight mechanisms for S3iv, p.7.

- KPMG, Follow-up Report, p.3.

- KPMG, Third-party review of UNOPS internal control systems, p.6.

- Baumann, 2021). Ces incohérences ne reflètent pas des contraintes techniques, mais des incitations organisationnelles divergentes, ainsi que l’absence d’une norme de transparence à l’échelle du système.

- Hunt-Matthes, 2017.

- Propos traduits de l’anglais : « There are elements of the UN system’s internal culture that contribute to the UN’s apathy in protecting whistleblowers ».

- Stoyanova, 2024.

- Joint Inspection Unit, 2023.

- Baturo & Gray, 2021.

- Nicaise, 2022.

- Nicaise et Worth, 2024.

- IIC Report, Vol. IV, p. 71.

- IIC Report, Manipulation of the Oil-For Food Programme by the Iraqi regime, p. 27.

- KPMG, Follow-up Report, p.5.

- KPMG, Third-party review of UNOPS internal control systems, p.9.

- KPMG, Third-party review of UNOPS internal control systems, p.10.

- KPMG, Third-party review of effectiveness of the UNOPS oversight mechanisms for S3iv, p.31.

- Bolle, 2024.